Futuro? Batterie per auto elettriche derivate dalle rocce marine

Ridurre le emissioni di anidride carbonica e fermare il riscaldamento globale, prima che sia troppo tardi: questo è l’obiettivo primario che ha convinto la maggior parte delle aziende automobilistiche (e non solo) a dirottare le proprie energie verso le tecnologie elettriche, che ormai stanno diventando una scelta concreta e reale piuttosto che un’alternativa ai classici sistemi a benzina o gasolio.

Queste prevedono l’estrazione di alcuni minerali fondamentali come il nichel, il cobalto e il manganese, che una volta utilizzati per la produzione di batterie per le vetture a zero emissioni portano sì al risultato voluto… ma con alcuni effetti collaterali. Limitare la CO2, che è sostanzialmente immagazzinata nella vegetazione oppure nel suolo quando non sospesa nell’atmosfera, richiede infatti un processo di estrazione che, in un certo senso, fa tornare al punto di partenza: si abbattono le foreste per ottenere i materiali, si producono rifiuti e allo stesso tempo si costruiscono fabbriche per la realizzazione delle batterie… il che porta alla creazione di altra anidride carbonica.

Come fare, quindi, per evitare di mordersi costantemente la coda? Secondo uno studio dell’Università del Delaware, ci sarebbe la possibilità di estrarre centinaia di milioni di tonnellate di metalli fondamentali utili per la produzione delle batterie delle auto elettriche semplicemente dalle rocce presenti sui fondali marini.

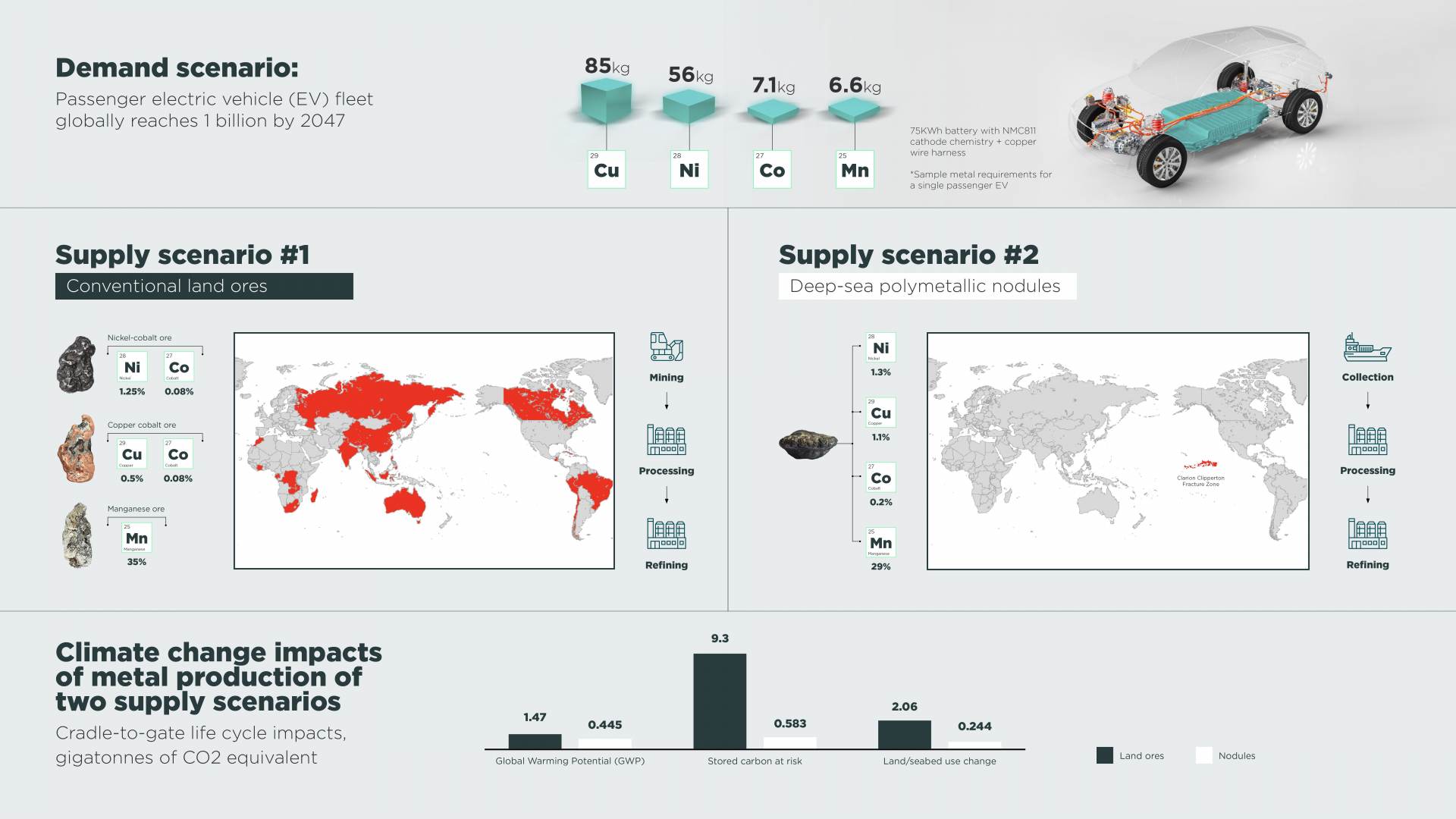

Chiamata “Life Cycle Climate Change Impacts of Producing Battery Metals from Land Mines versus Deep-Sea Polymetallic Nodules” e pubblicata sul Journal of Cleaner Production, questa ricerca ha creato uno scenario datato 2047, prendendo in considerazione la domanda di produzione di quattro metalli fondamentali per batterie da 75 kWh (nichel, cobalto, manganese e rame) secondo la composizione NMC 811 (80% nichel, 10% manganese e 10% cobalto). Fatto ciò, ha confrontato l’impatto a livello climatico dell’estrazione da due fonti diverse: da una parte i minerali presenti sulla crosta terrestre, dall’altra le rocce polimetalliche posizionate sul fondo degli oceani, a una profondità massima di 6 km.

Il risultato? Davvero sorprendente: estraendo i metalli richiesti dalle rocce sui fondali marini le emissioni di CO2 nell’aria si ridurrebbero del 70-75%, il che equivale a circa 11,6 miliardi di tonnellate in meno di diossido di carbonio, dal momento che non esiste la possibilità per l’anidride carbonica di risalire in superficie. Ma non è tutto: procedendo in questo modo le possibilità di limitare il riscaldamento globale aumenterebbero del 66%, con una riduzione della temperatura di circa 1,5°C nei prossimi decenni.

Una soluzione sicuramente da tenere in considerazione, viste anche le notevoli quantità di energia spese per l’estrazione dei minerali attraverso i metodi convenzionali: “I minatori terrestri sono ostacolati dal progressivo calo dei gradi di minerale – ha spiegato Daina Paulikas, impiegata presso l’University of Delaware’s Center for Minerals, Materials and Society – Concentrazioni inferiori di metallo comportano maggiori requisiti di energia, materiali e superficie per produrre gli stessi volumi. Al contrario, la raccolta dei noduli polimetallici dai fondali marini comporta un’impronta di energia, suolo e rifiuti relativamente bassa rispetto a una miniera convenzionale, a tutto vantaggio dell’impatto sul clima terrestre”.